Louis Morin

Le Courrier Français du 29 avril 1894 - Le Bal des 4 z’Arts

Après les incidents de l’an dernier, les dénonciations de M. Bérenger, la police correctionnelle, les émeutes et tout ce tumulte qui faillit tourner au tragique, on a pu croire le Bal des Quatr’z’Arts enterré pour toujours. Les anciens organisateurs, sollicités à diverses reprises, avaient refusé cette fois-ci, parce qu’ils ne voulaient pas avoir l’air de se spécialiser dans l’organisation de ce Bal ; de plus, ils avaient été quelque peu échaudés.

Après de longues discussions, les élèves des différents ateliers décidèrent qu’un comité de quinze membres choisis parmi les massiers serait constitué et pour ne pas laisser à un seul la responsabilité du bal, il fut résolu que la demande à la Préfecture de police serait signée par six membres, ce qui fut fait ; félicitations à ces braves. Pendant que nous en sommes aux félicitations, complimentons de leur activité MM. Tronchet, le secrétaire du comité, de Grimberghe, et Lajoie qui porte un nom prédestiné et nous semble tout indiqué comme organisateur l’an prochain ; enfin, quelques autres membres du comité dont nous ne nous rappelons pas les noms. Les trois que nous citons notamment, ont fait le travail des quinze.

Au début, on avait agité la question de savoir s’il faudrait choisir un nouveau nom au Bal. On a fini par se rallier à l’ancien, continuant ainsi la tradition déjà commencée. Quant au local, on choisit encore le Moulin-Rouge comme se prêtant le mieux à ce genre de fêtes. Il fut convenu que, pour couvrir les frais, chaque atelier verserait cette armée, une somme proportionnelle au nombre des invitations demandées. Si nous sommes bien renseignés, chaque élève avait droit à une carte d’ami.

La carte d’invitation fut dessinée par Albert Guillaume : nous l’avons reproduite dans notre dernier numéro. En dehors des invitations données aux ateliers, d’après les listes dressées par les massiers, il n’en fut adressé qu’un petit nombre aux artistes anciens élèves d’ateliers et sur leur demande. Tout ayant été ainsi réglé, les organisateurs de cette année ont pu voir arriver la date du bal sans trop d’inquiétude pour le lendemain. Ce Bal a donc eu lieu, au Moulin-Rouge, le samedi 21 avril dernier. A minuit et demie les ateliers arrivaient, munis de leurs bannières et de leurs divers accessoires et pénétraient dans la salle. Quatre vestiaires très spacieux avaient été aménagés mais ils furent pourtant insuffisants pour la foule des invités.

Six loges très joliment décorées d’étoffes ornaient l’intérieur de la salle. Il serait du reste à souhaiter que ces loges qui occupaient trop de place et assombrissaient un peu la salle disparaissent l’an prochain. Dès l’entrée, MM. Tronchet et Guillaume distribuaient des fleurs aux dames costumées. Et la fête commençait aussitôt, très animée, très brillante, et parfois bruyante. Nous ne ferons pas une énumération des costumes que nous avons vu défiler sous nos yeux : la plupart étaient très curieux et quelques-uns constituaient de jolies trouvailles. Contentons-nous d’indiquer sommairement la composition du cortège des ateliers, dont le défilé eut lieu vers 2 h, précédé de la fanfare des Quatr’z’Arts.

C’est d’abord l’atelier Lalou : un palanquin porté par quatre japonais magnifiquement costumés supportait une énorme fleur de lotus entourée de rayons d’or ; un très joli modèle, Mlle Pomponnette, habillée en japonaise, occupait le cœur de la fleur et figurait l’idole de l’architecture. Tout l’atelier suivait, formant un groupe de japonais. L’ensemble était des plus gracieux. L’atelier Redon portait une niche de fleurs naturelles, dans la niche trônait une blonde très pure de lignes : Mlle Germaine. Le tout sur un palanquin porté par quatre superbes romains casqués en cimier. L’atelier Gérôme avait amené un bateau sur lequel les élèves ramaient au moyen de leurs palettes emmanchées au bout de longs bâtons. Gérôme, assis à l’arrière dirigeait la barque. Par une malice à l’adresse du maître, toutes les palettes des élèves étaient méticuleusement propres, tandis que seule la palette que tenait Gérôme était barbouillée et maculée.

Venait ensuite l’atelier Merson, avec une gigantesque bannière représentant un Gaulois, et portée par quatre Gaulois en costume très exact.

La bannière était suivie d’un dolmen sur lequel était assise une druidesse jouant de la harpe, très jolie personne dont nous regrettons de ne pas savoir le nom. L’atelier Gadet avait représenté un char romain traîné par deux éléphants. Le conducteur portait sur la tête deux énormes cornes que, par une idée fort gracieuse, soutenaient de leurs bras tendus deux belles filles postées sur le char. L’atelier Pascal figurait un portique grec, à cariatides. On avait eu l’originale idée de représenter les cariatides par quatre élèves de l’atelier qui soutenaient le portique, en sorte que celui-ci avait l’air de marcher tout seul.

Puis venait l’atelier Thomas soutenant un sujet qui représentait une immense toile d’araignée, au milieu, une énorme araignée d’or. L’atelier Bernier traînait un bateau, qui se balançait sur des vagues habilement simulées. Suivaient les bannières de l’atelier Bouguereau, de l’atelier Moreau représentant une vierge mystique entourée de satyres, celles des ateliers Germon, Moyaux, Blondel, Ginain, Gervex, Colarossi, Bonnat, Raulin, Deglane, Falguière, Carrière, Julian, et quelques autres dont nous n’avons pu avoir les noms, le tout entremêlé d’Incroyables montés sur des ânes, etc.

Ce cortège était en réalité splendide. Pourtant, il produisait moins d’effet que celui de l’an dernier. Cela tenait à deux raisons : d’abord, il y avait trop de monde, et la foule était trop serrée pour qu’il fût possible de juger au juste de l’effet produit par chaque atelier. En outre le développement complet de ce cortège n’a pu se faire qu’avec difficulté, en raison même de son étendue. Aussitôt après la dislocation du cortège, ont commencé la distribution de bouteilles de champagne aux ateliers et les danses.

Il serait banal de constater que, du haut des loges, le coup d’œil était réellement pittoresque. La gaîté a été exubérante, les farandoles qui se sont formées ont été des plus joyeuses, parfois même un peu... violentes d’allures, ce qui est d’ailleurs parfaitement excusable chez des jeunes gens enfermés le reste du temps et qui ne sont pas astreints à la retenue que l’on peut trouver en d’autres fêtes.

Un buvetier s’était installé qui a improvisé vers quatre heures du matin des soupers que, malheureusement, il n’a pu fournir à tous. Ajoutons qu’un peu partout, des divertissements divers s’organisaient. Ici, c’étaient des combats de gladiateurs ; là, les joyeux élèves, assis sur le parquet, formaient des cercles au milieu desquels dansaient, avec une fantaisie qu’il est facile d’imaginer, les plus jolis modèles des ateliers ; nous avons remarqué notamment un modèle de l’atelier Julian, et un autre, remarquablement joli, de l’atelier Bouguereau, Mlle Louisette.

Les costumes, en général, nous ont semblé manquer un peu de toute la fantaisie désirable. On eût dit que chacun avait subi une sorte de gêne, et la hantise des événements passés aidant, cette gêne, cette crainte étaient visibles dans le choix des costumes, surtout des costumes féminins qui étaient vraiment par trop sévères : pas un brin de décolletage n’avait été autorisé ; les modèles, notamment étaient couverts jusqu’au menton : tout ceci était exagéré, Bérenger doit être content, et les voyeurs attirés par les récits légendaires de la correctionnelle ont dû être joliment déçus.

Enfin, les femmes, retenues peut-être par la crainte des exubérances inhérentes à ce milieu si jeune, si ardent, sont venues en nombre insuffisant. Bref, on s’est, selon le mot d’un confrère amusé honnêtement. Il faut que les Quatr z’arts aient pour eux plus de femmes l’an prochain, s’ils veulent donner plus de joie à leur bal. Et il faudra aussi revenir un peu sur ce rigorisme hors de saison. Nous n’avons certes pas l’intention de provoquer à la licence. Mais si le nu disparaît des réunions d’artistes, où faudra-t-il aller le chercher ?

Et d’ailleurs, la plastique, la belle plastique qui triomphe et s’impose n’est-elle pas, au fond, moins licencieuse, que ces demi-décolletages gênés ?

Dans le même ordre d’idées, on a fort regretté l’absence de Sarah Brown, de Manon, de la Boulonnaise, etc. Il y avait, d’ailleurs, quantité de jolies femmes, mais toutes bien trop vêtues. En résumé, une sorte de contrainte a semblé peser sur cette fête. En tenant compte de cet état d’esprit, le bal a été ce qu’il devait être, et il n’y a qu’à féliciter les organisateurs en leur souhaitant la perfection pour l’an prochain. Jules Roques.

Sarah Brown, Fin de siècle, modèle très recherché - Collection personnelle

Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé - Hauteur : 5,7 cm Largeur : 8,2 cm

20 X 24 cm, collection personnelle, crayons et encre de chine

Félicien Myrbach-Rheinfeld, candidates for admission to the Paris-Salon

Bien sûr l’objet, ici, n’était pas tant de re-parler de Cézanne et de la naissance de l’art moderne mais bien celui d’évoquer l’art officiel d’alors, extrêmement populaire et aujourd’hui encore peu rapporté.

Il s’agit d’expliquer son enseignement, ses récompenses, ses Salons et, plus généralement, la vie des ateliers et des modèles d’artistes.

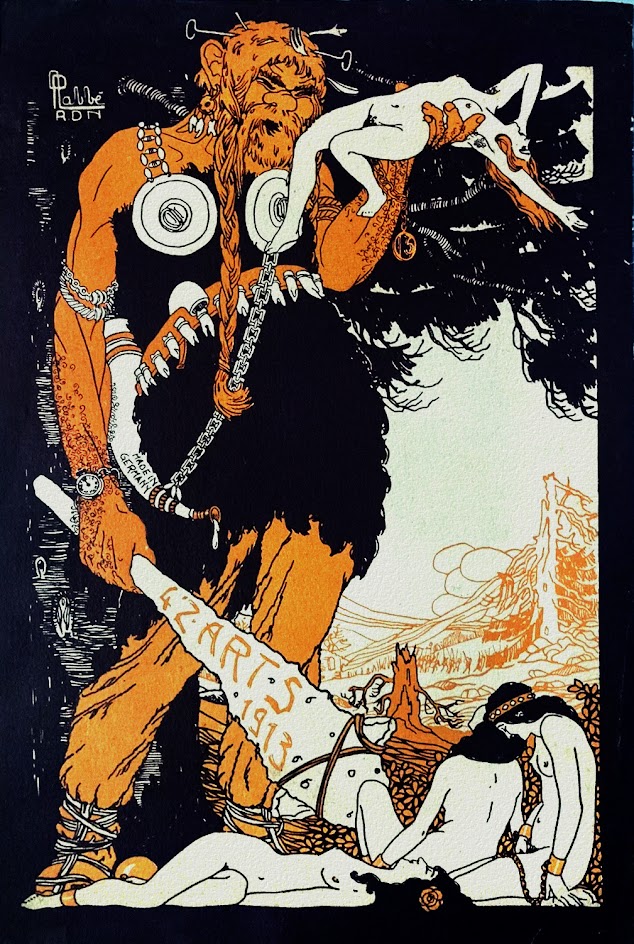

Paris fin de siècle, notamment celui où son école des Beaux-Arts rayonnait, avec des Prix de Rome qui embrassaient souvent une carrière officielle, qui servaient également de référence internationale, comme en architecture avec les gratte-ciels new-yorkais de style Beaux-Arts. Paris de La Belle-Époque avec ses nombreux bals, celui de l'Opéra, des Incohérents, des Quat'z'arts, ses Salons de peinture et sculpture très attendus, sans parler des jeunes parisiennes, alors recherchées comme modèles pour artistes :